इसे पिछले पोस्ट में हमने शशक का कंकाल तंत्र में अक्षीय या ऐक्सियल कंकाल (axial skeleton) के बारे मे पढ़ चुके है। अब हम अनुबन्धीय या उपांगीय कंकाल के बारे मे जानेगें

(APPENDICULAR SKELETON)

मेंढक की भाँति, शशक के उपांगीय कंकाल में पादों की हड्डियाँ तथा इन्हें साधने वाली मेखलाएँ (girdles) आती हैं। अग्रपादों एवं पश्चपादों की हड्डियों को क्रमशः एक अंसमेखला (tictoral girdle) तथा एक श्रोणिमेखला (pelvic girdle) साधती है। मेखलाओं और पादों को मिलाकर अनुबन्धीय कंकाल में शशक में 128 और मनुष्य में 126 कंकाल रचनाएँ होती हैं।

शशक की अंसमेखला (Pectoral girdle)

मेंढक में अंसमेखला स्टनम से जुड़ी, परन्तु शशक में पृथक् होती है। अतः शशक में अंसमेखला के अर्धभाग (halves-05 innominata) मध्यअधर रेखा में परस्पर जुड़े नहीं होते। इसके अतिरिक्त, शशक में मेखला अधिक दृढ़ होती है, क्योंकि शशक की अगली टाँग गमन में मेंढक की अगली टाँगों से अधिक सक्रिय भाग लेती है और बिल खोदने का भी काम करती हैं।

शशक की अंसमेखला का प्रत्येक अर्धभाग अपनी ओर कुछ अगली पसलियों के पृष्ठतल पर तिरछा खड़ा स्थित होता है। यह मुख्यतः एक बड़ी एवं चौड़ी, त्रिकोणाकार और चपटी उपास्थिजात स्कैपुला हड्डी (scapula bone) का बना होता है (चित्र 1)

जिसे स्कंधफलक (shoulder blade) कहते हैं । स्वैपुला का पृष्ठ भाग चौड़ा होता है। अधरभाग की ओर यह सँकरी होती जाती है। संकरे सिरे पर भीतर की ओर झुका, छोटा-सा कौरकॉएड प्रवर्ध (coracoid process) होता है। इसके पास ही ग्लीनॉएड गुहा (glenoid cavity) नामक चिकना गढ़ा होता है जिसमें अग्रपाद की हामरस (humerus) हड्डी का सिरा फिट होकर कन्धे की सन्धि (shoulder joint) बनाता है। स्कैपुला के चौड़े, पृष्ठ किनारे पर, सँकरी उपास्थीय पट्टी के रूप में, सुप्रास्कैपुला (suprascapula) होती है। स्कैपुला की बाहरी सतह पर, लम्बाई में फैला एक चपटा एवं पतला उभार होता है जिसे ऐक्रोमियन कंटक (acromian spine) कहते हैं। यह स्कैपुला के संकरे सिरे की ओर अधिक ऊँचा होकर सिरे से एक स्पष्ट ऐकोमियन प्रवर्ध (acromian process) के रूप में निकला रहता है। इस प्रवर्ध से बाहर एवं पार्श्व की ओर निकला एक लम्बा मेटाक्रोमियन प्रवर्ध (metacromian process) होता है। मेखला के विभिन्न भागों पर अनेक पेशियाँ लगी रहती है जो इसे दृढ़ता और अग्रपादों को गति की क्षमता देती हैं।

शशक में क्लैविकल (clavicles) हड्डियाँ कम विकसित, पतली एवं लम्बी छड़नुमा होती हैं। इनका एक सिरा अंसमेखला के ऐक्रोमियन प्रवर्ध से तथा दूसरा प्रीस्टनम से लम्बे लिगामेन्टों द्वारा जुड़ा होता है

मेंढक तथा शशक की अंसमेखला की तुलना

मेंढक

2. मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में कई प्रमुख हतियाँ एवं उपास्थियाँ।

3. कोराकॉएड्स भली-भांति विकसित।

4. सुप्रास्कैपुला उपास्थि चौड़ी, प्लेटनुमा एवं अधरतल की ओर मुड़ी ।

5. प्रीकोराकॉएड तथा एपिकोराकॉएड उपास्थियाँ होती है।

6. स्कैपुला पर ऐक्रोमियन कंटक नहीं।

7. बलविकल हड़ियाँ विकसित तथा मेखला में ही प्रीकोराकॉ- एड्स से जुड़ीं।

शशक

2. प्रत्येक अर्धभाग में स्वैपुला नाम की एक ही प्रमुख हड्डी।

3. कोराकॉएड्स छोटे-से प्रवों के रूप में।

4. सुप्रास्कैपुला स्कैपुला के पृष्ठ किनारे पर लगी, संकरी पट्टीनुमा।

5.ये उपास्थियाँ नहीं होती।

6. स्कैपुला पर विकसित ऐकोमियन कंटक।

7. क्लैविकल हड्डियाँ पतली, छड़नुमा; एक ओर मेखला से एवं दुसरी ओर स्टनम से जुड़ीं।

शशक के अग्रपादों का कंकाल (skeleton of forelimbs)

शशक के अग्रपाद कई कार्य करते हैं-

(i) ये बैठे रहने की दशा में शरीर के अग्रभाग को साधते हैं।

(ii) उछलकर वापस भूमि पर आने में शरीर को सँभालते और इसके पूर्ण भार के धक्के को सहते हैं।

(iii) बिल खोदने में सहायता करते हैं।

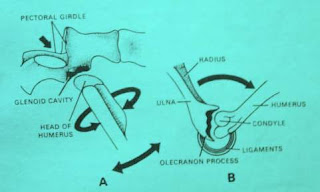

इसीलिए, अग्रपाद कुछ मोटे और गजबूत होते हैं। प्रत्येक अप्रपाद को बाहु या प्रगण्ड (upper arm) में प्रगण्डिका या ह्यूमरस (humerus) नाम की अकेली लम्बी हड्डी होती है (चित्र 2) । इसका ऊपरी (समीपस्थ) गोल एवं चिकना सिरा या सिर (head) अंसमेखला की ग्लीनॉएड गुहा में फिट रहता है। सिर पर दोनों ओर एक-एक छोटा उभार होता है। इन उभारों को गुलिकाएँ (tuberositics) कहते हैं। इनके बीच में, कुछ पेशियों (बाइसेप्स-biceps) के जुड़ने के लिए, एक बाइसिपिटल खाँच (bicipital groove) होती है, (चित्र 2) । सिर के ठीक पीछे, ह्यूमरस के भीतरी (preaxial) या अधरतल पर, पेशियों के ही लिए, लम्बा लाएड उभार (deltoid ridge) होता है। हमरस का दूसरा सिरा, जो कोहनी (elbow) पर प्रबाहु के कंकाल से संधित होता है, गरारी (pulley) जैसा होता है। इसे ट्रॉक्लिया (trochlea) कहते हैं। गरारी की खाँच को ऑलीकेनन खाँच (olecranon fossa) कहते हैं। इसके आधार भाग में बैकियल धमनी एवं तंत्रिका के मार्गहेतु, सुप्राट्रॉक्लियर छिद्र (supratrochlear foramen) होता है।

चित्र 2 घमरस (अग्र दृश्य) और रामरस तथा रेडियो-अल्ना (पार्श्व दृश्य)

प्रबाहु या प्रकोष्ठ (forearm or antebrachium) में, मेंढक की भाँति, रेडियस (radius) तथा अल्मा (ulna) नामक दो हड्डियाँ होती हैं। ये समेकित न होकर लचीले स्नायुओं (ligaments) द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ परस्पर सटी होती हैं कि एक-दूसरी पर खिसक कर हिल-डुल नहीं सकतीं। इसीलिए, शशक की हथेली सदा भूमि की ओर मुखान्वित रहती है; हमारी तरह हथेलियों को नीचे-ऊपर घुमाया नहीं जा सकता। हथेली की ऐसी दशा को अवतान या प्रोन दशा (pronate position) कहते हैं। इससे शशक को बिल खोदने में सुविधा होती है। हथेली के ऊपर की ओर होने की दशा को उत्तान दशा (supine position) कहते हैं। रेडियस छोटी एवं भीतर की ओर (preaxial) तथा अल्ना बड़ी, कुछ मोटी और बाहर की ओर (postaxial) होती है। लम्बाई में बड़ी होने के कारण, अल्ना कोहनी वाले सिरे पर ऑलीक्रेनन प्रवर्ध (olecranon process) के रूप में, रेडियस से आगे निकली रहती है। इस प्रवर्ध में, भीतर की ओर सिगमॉएड कूप (sigmoid notch) नामक गहरा गढ़ा होता है जिसमें ह्यूमरस की ट्रॉक्लिया फिट रहती है। कुहनी पर प्रबाहु के भीतर की ओर मुड़ने तथा वापस सीधी होने में ऑलीक्रेनन प्रवर्ध ह्यूमरस की गरारी की खाँच में घूमता है, परन्तु कल्टी के पीछे स्थित होने के कारण, हमारी कुहनी की भाँति, यह प्रबाहु को बाहर की ओर मुड़ने से रोकता है। इस प्रकार, यह प्रवर्ध बाहु के साथ कब्जा सन्धि (hinge joint) स्थापित करता है।

चित्र 3 कलाई एवं हथेली की हड्डियाँ

हथेली (palm) के कंकाल में पाँच लम्बी करभिकाएँ या मेटाकार्पल (metacarpal) हड्डियाँ होती हैं जो अंगुलियों के कंकाल को साधती हैं।अंगूठे में दो तथा चार अँगुलियों में 3-3 लम्बी हड़ियाँ या अँगुलास्थियाँ (phalanges) एक-दूसरी के पीछे जुड़ी होती हैं। इस प्रकार, शशक के अग्रपादों का अँगुली-सूत्र (digital formula) 2, 3, 3, 3, 3, होतो है। प्रत्येक अंगुली की छोर अँगुलास्थि पर नुकीला हॉनीं पंजा (claw) होता है।

मेंढक तथा शशक के अग्रपादों के कंकाल की तुलना

मेंढक

होती, परन्तु इसके कुहनी वाले छोर पर गोल, गेंदनुमा

कैपिटुलम होता है; छिद्र कोई नहीं होता।

2. रेडियस एवं अल्ना परस्पर समेकित ।

3. कलाई में, 3-3 की दो पक्तियों में, 6 कार्पल्स।

4. अंगूठे की मेटाकार्पल बहुत छोटी।

5. अंगूठे में अंगुलास्थियाँ नहीं होती।

6. अन्य अंगुलियों की अगुलास्थियाँ क्रमश: 2, 2, 3, 3; छोर अगुल्लास्थियों पर पंजे नहीं होते।

शशक

2. ये लचीले तन्तुओं द्वारा दृढ़तापूर्वक सटी।

3. कलाई में कार्पला-3 पहली, दूसरी पंक्ति में।

4. अंगूठे की मेटाकार्पल कम छोटी।

5. अंगूठे में दो अंगुलास्थियाँ।

6. अन्य चार अंगुलियों में तीन-तीन अगुलारिटयाँ।अगुल्लास्थियों पर हॉनों पंथे।

शशक की श्रोणिमेखला (Pelvic girdle)

इस्वियम पृष्ठतल की तथा बाहर की ओर, कशेरुकदण्ड के पार्श्व में, होती है। इसका पिछला भाग स्चियल गुलिका (ischial tuberosity) के रूप में उभरा होता है। प्यूबिस अधरतल तथा भीतर की ओर होती है। इसके भीतरी किनारे पर एक संकरी उपास्थीय पट्टी होती है। मध्यअधर रेखा पर दोनों ओर की प्यूबिस हड्डियाँ अपनी-अपनी उपास्थीय पट्टियों द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं जिससे पूर्ण मेखला प्यालेनुमा हो जाती है। इस सन्धि-रेखा को प्यूबिक सिम्फाइसिस (pubic symphysis) कहते हैं। यह मादा शशक में काफी लचीली (elastic) सन्धि होती है। अतः शिशु-जन्म (childbirth or parturition) के समय इसके फैल जाने से मेखला कुछ चौड़ी हो जाती है ताकि शिशु सुगमता से गर्भाशय में नीचे की ओर खिसक सके। मेखला के प्रत्येक अर्धभाग की बाहरी सतह पर, इलियम तथा इस्वियम के बीच, श्रोणि- -उलूखल ऐसीटेबुलम (acetabulum) नामक बड़ा गढ़ा होता है जिसमें पश्चपाद की फीमर हड्डी का सिरा फिट रहता है। ऐसीटेबुलम की आधी, अगली दीवार इलियम द्वारा तथा आधी पिछली इस्चियम द्वारा बनी होती है, परन्तु भीतरी दीवार प्यूबिस द्वारा नहीं, वरन् एक छोटी सी अतिरिक्त हड्डी, कॉटीलॉएड (cotyloid), द्वारा बनी होती है। पश्चपादों से सम्बन्धित अनेक पेशियों को सन्धि-स्थान देकर, श्रोणिमेखला शशक को उछल-उछल कर दौड़ने में सहायक होती है और उछलने-कूदने के धक्कों एवं झटकों को भी सहती है। इसके अतिरिक्त, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर प्यूबिक हड्डियों के जुड़ जाने से उदरगुहा में स्थित कुछ आंतरांगों-विशेषतः मादा में गर्भाशयों की सुरक्षा भी होती है।

मेंढक तथा शशक की श्रोणिमेखला की तुलना

मेंढक

2. इसके अर्धभागों की तीनों हड्डियाँ मिलकर एक चपटी एवं खड़ी तस्तरीनुमा रचना बनाती हैं।

4. प्यूबिस कैल्सियमयुक्त उपास्थि की बनी ।

5. इस्चियम पर इस्चियल गण्डिका नहीं।

6. ऐसीटेबुलम मेखला के कोण पर की चपटी प्लेट के दोनों ओर एक-एक होता है।

7. ऐसीटेबुलम के निर्माण में अधोश की तीनों हड्डियाँ भाग लेती है ।

8. कॉटीलॉएड हड्डी का अभाव।

शशक

2. अर्धभागों की हड्डियाँ ऐसी रचना नहीं बनाती; अर्धभाग केवल प्यूबिस हड्डियों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं।

3. प्यूबिस तथा इस्वियम के बीच चौड़ा ऑब्टुरेटर फोरामेन नामक रिक्त स्थान।

4. प्यूबिस अस्थि की बनी।

5.इस्वियम पर पीछे की ओर गण्डिका।

6. ऐसीटेबुलम मेखला के प्रत्येक अर्धभाग के मध्य में होता है।

7. ऐसीटेबुलम के निर्माण में प्यूबिस हड्डी भाग नहीं लेती। हैं।

8. प्यूविस तथा ऐसीटेबुलम के बीच में छोटी-सी कॉटीलॉएड हड्डी होती है।

शशक के पश्चपादों का कंकाल (Skeleton of hindlimbs)

पश्चपाद (hindlimbs) उछल-उछल कर दौड़ने के लिए अग्रपादों से कुछ बड़े होते हैं। उस या जाँघ (thigh) में ऊर्विका या फीमर (femur) नाम की एक ही लम्बी हड्डी होती है (चित्र 5) । इसका समीपस्थ सिरा चौड़ा होता है। इस पर एक ओर एक बड़े गोल उभार के रूप में फीमर का सिर (head) होता है जो श्रोणिमेखला के अपनी ओर के ऐसीटेबुलम में फिट रहता है। सिर के पास भीतरी एवं बाहरी तलों पर तथा शिखर पर एक-एक प्रवर्धरूपी उभार होते हैं, जिन्हें क्रमशः लघु ट्रोकैन्टर (lesser trochanter), तृतीय ट्रोकैन्टर (third trochanter) तथा दीर्घ ट्रोकैन्टर (greater trochanter) कहते हैं। ये पेशियों को सन्धि-स्थान देते है। फीमर के दूरस्थ, घुटने वाले सिरे पर, दो स्पष्ट उभार या कोन्डाइल्स (condyles) होते हैं। इनके बीच में एक सैकरी, गहरी खाँच (groove) होती है। एक छोटी एवं चपटी-सी जानुफलक (knee cap) या पैटेला (parella) हड्डी टाँग के मुड़ने-खुलने में खाँच में ऊपर-नीचे फिसलती है । पैटेला एक कण्डरास्थि (sesamoid bone) होती है। यह एक स्नायु (ligament) द्वारा जंघा की हड्डी से जुड़ी रहती है। इससे सामने की ओर फैबेला (fabellae) नामक दो अन्य छोटी सीसैमॉएड हड़ियाँ होती है। जंघा या पाथा (crus or shank) में टिबिया (tihia) और फिबला (fibula) नामक दो लम्बी हड्डियाँ होती हैं। टिबिया बड़ी, मोटी एवं भीतर की ओर तथा फिबुला छोटी, पतली एवं बाहर की ओर होती है। पीछे की आर, फिबुला, टिबिया के मध्य भाग से समेकित होकर, समाप्त हो जाती है। अतः यह गुल्फ तक नहीं पहुंचती।

घुटने की सन्धि में भी यह भाग नहीं लेती । टिबिया के घुटने वाले चौड़े सिरे पर दो छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें फीमर के कोन्डाइल्स फिट रहते हैं। पृष्ठतल की ओर, टिबिया पर यहीं कुछ दूर फैला नीमियल क्रेस्ट (cnemial crest) नामक छोटा-सा उभार होता है। इस पर जंघा की पेशियाँ लगी रहती है।

पैर (foot or pes) में गुल्फ, तलुवे एवं अंगुलियों के कंकाल होते हैं। गुल्फ (tarsus or ankle) में तीन पंक्तियों में स्थित, गुल्फास्थियाँ (tarsal bones) होती हैं (चित्र 5) । पहली पंक्ति में टिबियाम

चित्र 5 फीमर तथा टिबियो-फिबुला और शशक के पैर की हड्डियाँ

जुड़ी दो बड़ी टार्सल्स होती हैं—बाहर की ओर फिबुलेयर या कैल्केनियम (fibulare or calcaneum) तथा भीतर की ओर टिबिएल या ऐस्ट्रेगैलस (tibiale or astragalus) | फिबुलेयर काफी लम्बी होती है और गुल्फ के पीछे की ओर बढ़कर एड़ी (heel) बनाती है। टिबिएल वास्तव में दो टार्सल्स-टिबिएल एवं इण्टरमीडियम (intermedium) के समेकन से बनती है। दूसरी पंक्ति में, टिबिएल की सीध में, केवल एक सैन्ट्रल या नैवीकुलर (centrale or navicular) होती है। तीसरी पंक्ति में तीन स्पष्ट टार्सल्स होती है। शशक के पश्चपादों में, अंगूठों की अनुपस्थिति के कारण, प्रथम टार्सल्स नहीं होती। दूसरी एवं तीसरी टार्सल्स- मीजोक्यूनीफॉर्म (mesocuneiform) एवं एक्टोक्यूनीफॉर्म (ectocunciform)-छोटी और पहली दो अंगुलियों की सीध में होती हैं। चौथी तथा पाँचवी टार्सल्स मिलकर बड़ी क्यूबॉएड (cuboid) बनाती हैं जो शेष दो अंगुलियों की सीध में होती है।

तलुवे (sole) में, अंगूठे की अनुपस्थिति के कारण, केवल चार लम्बी मेटाटार्सल्स (metatarsals) होती है। अँगुलियों में तीन-तीन अँगुलास्थियाँ (phalanges) तथा शिखर अँगुलास्थियों पर नुकीले हॉर्नी पंजे (claws) होते है। इस प्रकार पशचपादों का अँगुली सूत्र 0, 3,3,3, 3 होता है।

मेंढक तथा शशक के पश्चपादों के कंकाल की तुलना

मेंढक

2. फीमर की दण्ड 'S' की आकृति में कुछ मुड़ी हुई।

3. फीमर के दूरस्थ (घुटने वाले) छोर पर एक कोन्डाइल।

4. घुटने की सन्धि पर पैटेला एवं फैबेली नामक कण्डरास्थियाँ नहीं।

5. टिबिया एवं फिबुला समान-सी; पूरी लम्बाई में परस्पर समेकित ।

6. घुटने एवं गुल्फ की सन्धियों में टिबिया तथा फिबुला, दोनों ही भाग लेती है।

7. गुल्फ में दो पंक्तियों में पांच गुल्फास्थियाँ ।

8. प्रथम पंक्ति को गुल्फास्थियाँ (टिबियेल एवं फिबुलेयर) लम्बी एवं समान-सी तथा इनके बीच में चौड़ा रिक्त स्थान

शशक

2. फीमर को दण्ड सीधी।

3. फीमर के दूरस्थ छोर पर दो कोन्डाइत्स; इनके बीच गहरी खाँच ।

4. घुटने की सन्धि पर एक पैटेला तथा दो फैबेली।

5.टिबिया फिबुला से काफी लम्बी एवं मोटी। फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया के मध्य भाग से समेकित ।

6. इन सन्धियों में फिबुला भाग नहीं लेती।

7. गुल्फ में तीन पक्तियों में छ: गुल्फास्थियाँ ।

8. टिबेयेल एवं फिबुलेयर असमान। इनके बीच रिक्त स्थान नहीं। फिबुलेयर काफी लम्बी और एड़ी बनाने हेतु गुल्फ के पीछे फैली।

9.प्रत्येक पश्चपाद में अंगूठा उपस्थित । अंगुली सूत्र 2, 2, 3, 4, 3,

9. अंगूठे अनुपस्थित । अंगुली सूत्र0,3,3,3,3,

अन्तःकंकाल की सन्धियाँ (Joints)

यदि पूरा कंकालीय पंजर एक ही शाखान्वित हड्डी का बना हो तो न तो हमारे हाथ-पैर हिल पायेंगे, न हम इधर-उधर झुक पायेंगे, और न चल-फिल पायेंगे । इसीलिए, पंजर इतनी सारी पृथक् हड्डियों का ढाँचा होता है। इसमें हड्डियाँ एक-दूसरी से दृढ़तापूवर्क इस प्रकार जुड़ी होती है कि अधिकांश जोड़ों पर ये विशेष प्रकार की आवश्यक गतियाँ कर सकें। हड्डियों के इन जोड़ों को सन्धि-स्थान (joints) कहते हैं। पंजर की सारी संधियों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-चल एवं अचल।

चल संधियाँ

(MOVABLE JOINTS OR DIARTHROSES)

पंजर की अनेक संधियाँ चल होती हैं, अर्थात् इन पर जुड़ी हड्डियाँ हिल-डुल सकती हैं। ऐसी सन्धियों की भी दो श्रेणियाँ होती है—पूर्ण एवं अपूर्ण ।

(1) पूर्ण सन्धि (Perfect jaint)-

ऐसी सन्धि द्वारा जुड़ी हड्डियों के सिरों पर हायलाइन उपास्थि की टोपी मढ़ी रहती है (चित्र 6) और सिरों के बीच एक सैकरा स्थान बचा रहता है। पूरा सन्धि स्थान दृढ़ स्नायुओं (ligaments) से बने एक सन्धि सम्पुट (joint capsule) में बन्द रहता है। सम्पुट की दीवार दोनों हड्डियों के परिअस्थिक (periosteum) से जुड़ी रहती है। सम्पुट के भीतर, दोनों हड्डियों के बीच छूटे संकरे-से स्थान में, एक चिपचिपा द्रव भरा होता है। इस स्थान को साइनोवियल गुहा (synovial or joint cavity) तथा द्रव को साइनोवियल द्रव (synovial fluid) कहते हैं।

चित्र 6 पूर्ण सन्धि

गुहा के चारों ओर महीन तन्तुमय साइनोवियल कला (synovial membrane) होती। हड्डियों के सिरों तथा सन्धि-सम्पुट की दीवार पर स्तरित होती है। इस प्रकार, सन्धि-सम्पुट में बन्द पूर्ण स्थान को थैलीनुमा साइनोवियल सम्पुट (synovial capsule) घेरे रहता है। इस सारी व्यवस्था के फलस्वरूप सन्धि-स्थान पर हड्डियाँ, पारस्परिक घर्षण के बिना ही, हिल-डुल सकती हैं । सन्धि-सम्पुट के स्नायुओं के लचीलेपन के कारण, हड्डियाँ विशिष्ट गतियों के बाद स्वयं ही वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। आवश्यकता से अधिक गति हो जाने पर स्नायु बहुत अधिक खिंच जाते हैं। इसी को मोच (sprain) कहते हैं। कभी-कभी स्नायु अत्यधिक खिचकर टूट भी जाते हैं। इससे सन्धि पर जुड़ी हड्डियाँ खिसक जाती हैं। इसे सन्धि-भंग (dislocation) कहते हैं। पूर्ण सन्धियों के निम्न भेद होते हैं-

(क) कन्दुक-खल्लिका सन्धियाँ (Ball and socket joints or enarthroses) ऐसी सन्धि में एक हड्डी का गेंद या कन्दुक (ball) जैसा गोल उभरा सिरा दूसरी के एक गड्ढे या खल्लिका (cavity or socket) में फिट होता है। उभरे सिरे वाली हड्डी चारों ओर घूम सकती है। मेखलाओं के साथ पादों की सन्धियाँ ऐसी ही होती हैं (चित्र 7)

चित्र 7 कन्दुक खल्लिका (A-कन्धों) तथा कब्जा (B कुहनी) सन्धियाँ

(ख) कब्जा सन्धियाँ (Hinge joints or ginglymi) ऐसी सन्धि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी के गड्ढे में ऐसे फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी किवाड़ की भाँति केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ सकती है। कुहनी (चित्र 7). घुटने तथा अँगुलियों के पोरों पर ऐसी सन्धियाँ होती हैं।

(ग) धुराग्र या टीदार सन्धियाँ (Pivotal joints or rotatoria)-ऐसी सन्धि में एक हड्डी धुरी की भाँति स्थिर रहती है तथा दूसरी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर-उधर गोलाई में धूमती है (चित्र 7)। ऐसी सन्धि मेंढक में नहीं होती। स्तनियों में दूसरी कशेरुका के ओडोन्टॉएड प्रवर्ध (odontoid process) के ऊपर करोटि को धारण किये हुए ऐटलस कशेरुका की ऐसी ही सन्धी होती है।

(घ) सैडल सन्धि (saddle joint) यह कन्दुक-खल्लिका सन्धि जैसी होती है, लेकिन इसमें बॉल (ball) और सॉकेट (socket) कम विकसित होते हैं (चित्र .7) । अतः बॉल बाली हड्डी चारों ओर अच्छी तरह नहीं घूमती। ऐसी सन्धि भी मेंढक में नहीं होती। स्तनियों में अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच ऐसी ही सन्धि होती है इस कारण अँगूठा अन्य अँगुलियों की अपेक्षा अधिक इधर-उधर घुमाया जा सकता है।

चित्र .8 प्रसार, सैडल, अपूर्ण, खटीदार तथा अचल सन्धियाँ

(ङ) प्रसार या विसी सन्धियाँ (Gliding joints or arthrodia)-ऐसी सन्धि में सन्धि-स्थान पर हड्डियाँ एक-दूसरी पर फिसल सकती हैं (चित्र 8) । कशेरुकाओं के सन्धि प्रवर्धा (zygapophyses) के बीच तथा प्रबाहु की रेडियो-अल्ला और कलाई के बीच ऐसी ही सन्धियाँ होती है।

2. अपूर्ण सन्धि (Imperfect joint)-इसमें लिगामेन्ट्स तथा साइनोवियल कैप्सूल नहीं होते (चित्र 24) । श्रोणिमेखला की इलियम हड्डियों और सम्बन्धित कशेरुकाओं के अनुप्रस्थ प्रवों के बीच ऐसी ही सन्धियाँ होती हैं। चित्र में स्तनधारियों की श्रोणिमेखला की दो प्यूबिस हड्डियों के बीच यह सन्धि दिखायी गयी है।अचल सन्धियाँ (Immovable joints or synarthroses) करोटि की विभिन्न हड्डियों के बीच ऐसी सन्धियाँ होती है (चित्र 8) । इन्हें सीवने (sutures) कहते हैं। ये हड्डियाँ हिल-डुल नहीं सकती।

अन्तःकंकाल की उपयोगिता

2. शरीर को शहतीर की भाँति सहारा देता है जिससे बड़ा होने पर भी शरीर सधा रहता है और कूदने-फांदने में छिन्न-भिन्न नहीं हो पाता।

3. सभी आन्तरांगों को यह बाहरी दबावों, धक्कों, रगड़, झटकों, चोटों आदि से बचाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं विशिष्ट संवेदांगों के चारों ओर खोल बना कर यह इनकी विशेष सुरक्षा करता है। इसी प्रकार एक वक्षीय कटहरा बना कर यह फेफड़ों और हृदय की विशेष सुरक्षा करता है तथा श्वास-क्रिया में सहायता करता है।

इन्हें भी देखें-

COMPUTER

लाइनेक्स का ऑफिस-स्टार ऑफिस || Office of Linux-Star Office in Hindi

कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है हिंदी में समझें || Computer Communication

प्रोग्रामिंग क्या है ? || WHAT IS PROGRAMMING? in Hindi

लाइनेक्स कमाण्ड सैट || Linux command set In Hindi

लाइनेक्स की हेल्प कमाण्ड || Linux help command in Hindi

लाइनेक्स में फाइल सम्बन्धी कमाण्ड || file command in Linux in Hindi

'C' भाषा के प्रोग्राम की रूपरेखा अथवा स्ट्रक्चर || STRUCTURE OF A 'C' PROGRAM in hindi

GUI Based Operating System in Hindi || जीयू आई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को अब समझें हिंदी में-

Operating System Simple Setting in Hindi || ऑपरेटिंग सिस्टम की सरल सेटिंग कैसे करें

इंटरनेट का परिचय इन हिंदी || Introduction to Internet in Hindi

एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या है? || What is Spreadsheet in MS Excel?

ऐल्गोरिथम क्या होती है || Algorithm kya hai in hindi

कंप्यूटर क्या है अब समझें हिंदी में || what is computer now understand in hindi

फ्लोचार्ट क्या है || what is flowchart in hindi

लाइनेक्स OS की बनावट कैसे होती है। || STRUCTURE OF LINUX OPERATING SYSTEM IN HINDI

लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम || LINUX OPERATING SYSTEM

लाइनेक्स, विंडोज और डॉस के बीच अंतर || Difference between Linux, Windows & DOS in Hindi

सी भाषा क्या है ? || what is c language in hindi

स्प्रेडशीट पर काम कैसे किया जाता है ||How to work on a spreadsheet in Hindi

स्प्रेडशीट में कैसे सेल की ऊँचाई और चौड़ाई बढ़ाये || how to increase cell height and width in Hindi

ENGLISH GRAMMAR

GENERAL KNOWLEDGE

Geography

HINDI

HISTORY

Hindi Grammar

Science

खरगोश के आवास, स्वभाव एवं बाह्य लक्षण || khargosh ke aawas swabhav aur lakshan - New!

माइटोकॉन्ड्रिया क्या है || what is mitochondria in Hindi

एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है || What is Endoplasmic Reticulum in hindi

कुछ महत्पूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ/Major branches of some important sciences

केन्द्रक क्या है || what is the nucleus in hindi

कोशिका किसे कहते हैं || What are cells called? in hindi

कोशिका द्रव्यी वंशागति क्या है? || koshika dravyee vanshaagati kya hai?

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग || Important Scientific Equipments and Their Uses

यूजेनिक्स या सुजननिकी क्या है || yoojeniks ya sujananikee kya hai - New!

Female reproductive system of rabbit IN HINDI - New!

REPRODUCTIVE SYSTEM OF MALE RABBIT IN HINDI - New!

RNA की संरचना एवं प्रकार || Structure and Types of RNA

skeletal system of rabbit in hindi - New!

अर्धसूत्री विभाजन क्या है || what is meiosis ? in hindi

एक जीन एक एन्जाइम सिध्दान्त का वर्णन || ek jeen ek enjaim sidhdaant ka varnan

ऑक्सीजन क्या होती है ?||What is oxygen?

कोशिका चक्र क्या है || what is cell cycle in hindi

क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया का वर्णन तथा इसका महत्व || krosing ovar prakriya ka varnan tatha isaka mahatv

गुणसूत्र क्या होते हैं || What are chromosomes in hindi

गुणसूत्रीय विपथन का वर्णन || gunasootreey vipathan ka varnan - New!

गॉल्जीकाय किसे कहते हैं || What are golgi bodies called

जीन की संरचना का वर्णन || jeen kee sanrachana ka varnan

जीव विज्ञान पर आधारित टॉप 45 प्रश्न || Top 45 question based on biology

जेनेटिक कोड क्या है || Genetic code kya hai

डीएनए प्रतिकृति की नोट्स हिंदी में || DNA replication notes in hindi

ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की विधि || drosophila mein ling nirdhaaran kee vidhi

प्राणी कोशिका जीवों की सरंचना का वर्णन || Description of the structure of living organisms in hindi

बहुविकल्पीय एलील्स (मल्टीपल एलिलिज्म ) क्या है। || bahuvikalpeey eleels kya hai

भौतिक विज्ञान पर आधारित 35 टॉप प्रश्न || 35 TOP QUESTIONS BASED ON PHYSICS

मेण्डल की सफलता के कारण || mendal kee saphalata ke kaaran

मेण्डल के आनुवंशिक नियम || mendal ke aanuvanshik niyam

रसायन विज्ञान पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न || Multiple choice questions based on chemistry

रूधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए || roodhir varg par tippanee

लाइसोसोम क्या होते हैं? || What are lysosomes?

लिंग निर्धारण पर वातावरण नियंत्रण || ling nirdhaaran par vaataavaran niyantran

लिंग-सहलग्न वंशागति क्या है। || ling-sahalagn vanshaagati kya hai.

लैम्पब्रुश गुणसूत्र || Lampbrush chromosome

विज्ञान की परिभाषा और उसका परिचय ||Definition of science and its introduction

शशक का अध्यावरणी तंत्र shashak ka adhyaavarani tantr - New!

शशक का मूत्रोजनन तंत्र || shashak ka mootrojanan tantr - New!

संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते है || communicable and non communicable diseases in Hindi

समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए || samsutri or ardhsutri vibhajan me antar

सहलग्नता क्या है ? तथा इसके महत्व || sahalagnata kya hai ? tatha isake mahatv

0 Comments